11月26日(水)10:00~11:30小野コミュニティセンター1階大会議室で歴史講座『湖西地域の渡来系の古墳について』坂本~錦織にかけて、が開催されました。

11月26日(水)10:00~11:30小野コミュニティセンター1階大会議室で歴史講座『湖西地域の渡来系の古墳について』坂本~錦織にかけて、が開催されました。

歴史好きの大先輩髙橋氏と私ども夫婦の3人で行ってきました。参加者は主催者発表で31名です。

講師は、昨年同様西中久典氏(大津市市民部文化財保護課主査)です。穴太野添古墳群発掘事例紹介と曼荼羅山古墳群との違いは…時間いっぱいまで、時間が経つのを忘れるほど興味深く聞き入りました。(講座のレジュメは添付のpdfをご覧ください)

副葬品の、『カンザシ』(写真左上から12番目)は、頭に付けて埋葬した?棺の上に置いた?古代中国では「大切な人の埋葬で、自分の身に着けている物を最後に置いて出る…」との伝承があるとかないとか…

『カンザシ』はどの様に、着用したのか?例えば(13)のように!?

『ミニチュア炊飯具型土器」(14・15)も展示されていました。

本日の歴史講座のまとめ(16)

・須恵器の杯類が石室内に埋葬されない。また、玄室内のものの配置が全て同じ状況が見られる。

・4号墳で出土した土器類は6世紀前半から中頃のものと考えられることから、坂本から錦織に広がる古墳群の中でも、初期のころから造墓を行っていたものと見られる。

・全部で7基の古墳が検出されたが、同じ穴太野添古墳群の過去の調査状況と比べ、各古墳の間隔が広くやや散在している様相を呈する。

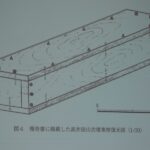

・鉄釘が各古墳より出土。特に1~6号墳では原位置を保つものとみられる。これらより木棺の規模等が復元できる可能性がある。

・この地域の古墳の特徴として武器類が出土しないが、今回の調査結果も同様である。

※須恵器の杯類が年代測定の基準となるため、埋葬されていないため、年代測定が難しい

以上。来年の歴史講座が、今から待ち遠しく思われます。(I)